Según los cálculos del FMI, el PIB (producción anual de bienes y servicios) de los países emergentes representa el 30% del total mundial (medido según los cambios de divisas nominales), pero supera ya el 50% si se mide según los valores de paridad del poder adquisitivo (PIB real). La situación es aún más llamativa si lo que se compara es el ritmo de crecimiento del PIB del conjunto de los países emergentes. En 2007, según el FMI, el ritmo de su crecimiento fue más de tres veces superior al de los países desarrollados. La economía mundial creció el 5,2%, pero los países emergentes crecieron al 8,1% de promedio, mientras que los ricos lo hicieron al 2,5%.

Según los cálculos del FMI, el PIB (producción anual de bienes y servicios) de los países emergentes representa el 30% del total mundial (medido según los cambios de divisas nominales), pero supera ya el 50% si se mide según los valores de paridad del poder adquisitivo (PIB real). La situación es aún más llamativa si lo que se compara es el ritmo de crecimiento del PIB del conjunto de los países emergentes. En 2007, según el FMI, el ritmo de su crecimiento fue más de tres veces superior al de los países desarrollados. La economía mundial creció el 5,2%, pero los países emergentes crecieron al 8,1% de promedio, mientras que los ricos lo hicieron al 2,5%.

Estos ritmos de crecimiento se venían manteniendo desde el año 2003, lo que representa el lustro de mayor auge de los últimos tiempos. En 2008 el ritmo de crecimiento ha descendido ligeramente por efecto de la crisis financiera, además con una pronunciada tendencia a la baja en 2009 y 2010, pero manteniéndose aproximadamente las mismas proporciones entre países emergentes y países ricos.

Según muchos expertos, se podía prever que la actual crisis económica afectaría en menor medida a los países emergentes que a los ricos, ya que, en general, los países emergentes no han sufrido tanto la crisis financiera originada por el desarrollo hipotecario. Se podía suponer que los diferenciales de riqueza se iban a acortar aún a un mayor ritmo. La realidad está demostrando que no es así; los países emergentes también están sufriendo la crisis, aunque por otra vía. Se trata de economías, en general, mucho más dependientes de las exportaciones que del consumo interno y ello provoca que la contracción de la demanda de los países ricos afecte muy directamente a su producción, ya que disminuyen las ventas.

Las previsiones de los organismos internacionales son que los altos ritmos de crecimiento de las economías emergentes continuarán en los próximos años, llegando a que China supere a EE UU en el ranking de producción PIB. Todo ello pone sobre la mesa la cuestión de un hipotético agotamiento del viejo modelo de crecimiento y su sustitución o corrección por uno nuevo aún sin precisar, en el que algunos países emergentes ocupen un lugar preponderante.

Hay quien se aventura a afirmar, si en el siglo XIX el crecimiento económico estuvo dirigido por el Reino Unido y en el siglo XX por Estados Unidos, el XXI será el siglo de China.

A través de estas notas no se pretende aventurar ninguna predicción de futuro y menos aún a través únicamente de variables tan genéricas y ambiguas como el PIE. Para avanzar en esta dirección es necesario, en primer lugar, delimitar el concepto de «países emergentes» y que realidades diferenciadas se esconden en su interior, analizar si existe alguna cohesión política o ideológica entre estos países para subvertir el orden económico internacional y evaluar las fuerzas con que cuentan.

¿Existe identificación política para alterar el orden económico?

La mayoría de analistas que tratan sobre la evolución de los países emergentes o «países de economía emergente» tienen tendencia a considerarlos como un ente unitario de características uniformes y con una voluntad política de intervención coordinada, que todos están dispuestos a respetar.

Las condiciones económicas por si solas no generarán cambios sustanciales en el orden económico internacional. Estas siempre en la historia han venido acompañadas de una voluntad política y de acontecimientos que han favorecido o provocado los cambios (guerras, revoluciones, etc.). En la realidad histórica actual no se percibe ninguna muestra de voluntad política dirigida hacia un cambio. En todo caso, puede hablarse de escaramuzas entre países dirigidas a mantener o ampliar las respectivas cuotas de poder. Así:

- La guerra del Congo, en cuyo transfondo se sitúan China, que ha pactado con el Gobierno un plan de explotación de recursos naturales, y EE UU que persigue el mismo objetivo, a través del régimen amigo de Ruanda. El Congo es el primer productor mundial del «coltan», mineral esencial para la producción de baterías de telefonía y similares.

- La «guerra» del gas entre Rusia y Europa en torno a precios y vías de distribución.

- El conflicto de Georgia entre Rusia y la OTAN por el mantenimiento de las influencia geopolíticas con implicaciones en el transito de los gaseoductos del petróleo centroasiático.

- La presión sobre China en torno al Tíbet y los «derechos humanos» para debilitar el centralismo y autoritarismo del régimen que le permiten programar el crecimiento económico.

A nivel global, existen únicamente coordinaciones internacionales con escasa fuerza y entidad:

- El G-20 agrupa al G-7 (países más industrializados), a Rusia, a la Unión Europea y a los 11 supuestamente más importantes países emergentes (China, India, Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, México, Brasil, Argentina, Australia y la República Sudafricana). La propia listas de los países del G-20 da una idea de la poca operatividad de esta coordinación. De hecho, este grupo nació en 1999, a raíz de la crisis de las bolsas asiáticas y su objetivo es más regular los flujos financieros que no coordinar las necesidades de los países emergentes. ¡Este es el grupo en el que consiguió colarse Zapatero en noviembre pasado!

- El grupo de los veinte (diferente al anterior) coordina a los países más fuertes de entre los emergentes para hacer fuerza en las negociaciones de la Ronda de Doha (OMC). Sus objetivos se reducen a limitar el proteccionismo encubierto de Estados Unidos y la Unión Europea y obtener mejores garantías para la comercialización de sus productos.

- MERCOSUR que es la asociación económica de países de América Latina con el ánimo de llegar a constituir un mercado común propio e independiente. Se trata de un proyecto en marcha, pero aún poco desarrollado y cohesionado.

- El grupo BRIC (siglas de Brasil, Rusia, India y China) reúne a los países más significativos de los emergentes más algún añadido esporádico. Sólo actúa informalmente para preparar la intervención en foros de ámbito más amplio.

El antecedente más significativo de coordinación para equilibrar el orden económico internacional fue el Movimiento de los Países No Alineados que se constituyó en los años sesenta como movimiento diferenciado del bloque occidental y del soviético y tuvo su auge en los setenta y principios de los ochenta. Formalmente el movimiento aún continua existiendo, pero sin ninguna influencia. El movimiento tuvo su base en la ideología de los procesos de descolonización y de los movimientos de liberación nacional y aspiraba a imponer un orden mundial que no estuviera monopolizado por uno o dos polos de poder.

El Movimiento fue diluyéndose con el golpe de estado contra Sukarno en Indonesia, el apoyo a la presión islamista contra los regímenes laicos árabes (Nasser, FLN argelino y finalmente Afganistán), el aislamiento y la degradación de líderes como Mugabe y Sadam Hussein, la disgregación de la antigua Yugoslavia, el golpe de Estado de Pinochet, etc.

En estos momentos, la voluntad política de modificar el orden económico mundial queda reducida a la capacidad de los antiguos países de socialismo real (Rusia y China) y parcialmente de la India, sin que hasta ahora esté claramente explicitado hasta que punto se trata de compartir o sustituir el liderazgo mundial.

¿Existe base económica para constituir un polo de referencia?

El concepto de país emergente es muy ambiguo. Normalmente se entiende que «es un país emergente aquel que ha logrado un cierto desarrollo industrial no homogéneo, pero que aún mantiene una economía desequilibrada con preponderancia de la actividad primaria». Es evidente que en una definición tan amplia caben decenas de países y depende de con que criterio se agrupen, resultan unas magnitudes agregadas de PIB (creación de riqueza) diferentes y que nos llevan a resultados engañosos. Decir que el PIB de los países emergentes supera al de los países desarrollados de centro no quiere decir nada, si no se precisa de que países estamos hablando y cuales son las características de sus economías.

Es evidente que, ni el volumen global del PIB, ni siquiera el ritmo de su crecimiento son indicadores suficientes para definir a un país como de economía emergente. Es necesario, además, que el proceso de desarrollo, en general, o el crecimiento industrial, en particular, estén interiorizados en un cierto grado en la economía del país, a través de:

- La integración horizontal de las actividades industriales mediante la demanda interna de productos y servicios intermedios, mediante el pago de salarios que se gastarán en el interior, mediante el pago de impuestos, etc.

- La integración vertical con inclusión del acceso a los recursos naturales necesarios, del control de la tecnología, del dominio de las diferentes fases de la producción, de la formación de los trabajadores, de la valorización comercial de los productos, etc.

No se trata de pretender una integración absoluta de los procesos de industrialización en el tejido económico interno a través de políticas autárquicas. Ello no sería posible, ni conveniente en el marco de las economías abiertas y globalizadas. Pero igualmente es cierto que sin un cierto grado de interiorización de las actividades económicas, muchos procesos de industrialización no son más que nuevas formas de colonialismo en busca de salarios más baratos y con pocas garantías laborales, de ahorros fiscales o de un simple expolio de materias primas, con muy escasa repercusión en el progreso económico de las poblaciones locales. Sin embargo, son actividades que aparecen contabilizadas en el PIB nacional y en su crecimiento.

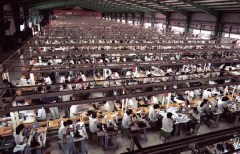

Sin ánimo de ser exhaustivos y sin pretender elaborar una tipología completa de situaciones, se pueden citar algunos ejemplos de actividades que no son más que una simple descentralización de la producción industrial de los países del centro:

- Las maquilas instaladas en las poblaciones mexicanas cercanas a la frontera de los EE UU.

- Las producciones textiles instaladas en Marruecos o el Extremo Oriente de empresas europeas o americanas que producen únicamente las fase de la producción con mayor incidencia de la mano de obra.

- La producción de mueble y material deportivo, producidos a bajo coste y valorizado en los países de centro en base a un marketing muy agresivo.

- La instalación de zonas francas en torno a un puerto propio que funcionan al margen de la legislación local (incluida la fiscal). Las mercancías que llegan no salen de la zona franca, se elabora una fase de la producción y vuelve a salir en el mismo barco.

- Los enclaves turísticos construidos enteramente por capital occidental de los que se intenta que el turista salga lo menos posible, a veces con aeropuerto y charters propios, personal directivo propio, además de una parte importante de los consumos intermedios, sin olvidar la negociación de rebajas fiscales.

- La explotación directa de las fuentes de energía y otras materias primas.

Todos estos procesos de descentralización y deslocalización empresarial son hoy posibles debido al perfeccionamiento de un modelo de expansión industrial basado en la sistematización de los componentes y las fases, que permite disgregar la producción en diferentes espacios y con trabajadores sin formación técnica específica, de modo que ninguno de estos espacios controle la globalidad, buscando el mayor beneficio en cada una de las actividades parciales a través del coste de la mano de obra, los servicios auxiliares, los impuestos, etc. De la misma manera que el desarrollo de la agricultura a través de transgénicos permite expansionar la producción en terceros países manteniendo el control de la tecnología, a través del sistema semillas-patentes.

En definitiva, una gran parte de lo que genéricamente se denomina como «economías emergentes» no deberían ser consideradas como tales, sino como lo que podríamos llamar «economías de crecimiento subsidiario» que se mantienen dependientes de los países de centro, tanto por el propio contenido de las actividades que desarrollan, como a través de la libre circulación del capital financiero. Así, el concepto de países de «economía emergente» se reduciría a aquellos en los que, además del crecimiento de la producción, se diera un relativo nivel de integración de la actividad económica, tanto en sentido horizontal, como vertical.

¿Existen países capaces de condicionar el actual orden internacional?

En los párrafos anteriores se han mostrado dos condiciones para que un país pueda ser considerado como «emergente»: estructura económica relativamente autónoma y voluntad política de intervenir. Sin embargo, para que su intervención tenga una cierta eficacia es necesario, además, que tenga un peso considerable en población (China tiene 1.300 millones de habitantes e India 600), en extensión del territorio y en disponibilidad de recursos naturales. Un país mediano o pequeño, por muy desarrollada que tenga su economía, no puede aspirar más que a convivir cómodamente en el marco definido por los actuales poderes económicos mundiales.

En estas condiciones, la lista de «países emergentes» resultante queda reducida a China (2a en el ranking de PIB medido a valores de paridad de poder adquisitivo por el FMI), India (4ª en el mismo ranking), Rusia (7ª en el mismo ranking), Brasil (9ª en el mismo ranking) y, eventualmente, algún otro país como Turquía o Indonesia. A efectos comparativos, puede tenerse en cuenta que España ocupa el 11º lugar en este ranking, con un PIB casi seis veces inferior al de China.

Por el contrario, el punto débil de estos países está en un modelo de crecimiento basado en salarios bajos, que permiten una ventaja el comercio internacional y en la exclusión de la gran mayoría de la población. En estos cuatro países, y especialmente en China, el crecimiento del PIB de estos últimos años ha ido acompañado de un estancamiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población, lo que, en la práctica, implica un desarrollo económico basado esencialmente en la exportación, ya sea de productos agrícolas (Brasil), de fuentes de energía (Rusia) o de productos industriales de bajo coste (China).

El verdadero despegue económico de estos países, más allá de los ritmos de crecimiento del PIB, debe significar un sustantivo fortalecimiento del mercado interno, control sobre el desarrollo tecnológico y acceso garantizado a primeras materias y energía. El modelo neoliberal es, sobre todo, un modelo en una dirección. Cuando los países ricos ven amenazada su primacía aparecen las ayudas e intervención del Estado. No son de extrañar expresiones como la del ministro español Sebastián («consuma productos españoles») o la que se está extendiendo por EE UU («consumo patriótico»). Tampoco es de extrañar que Lula fuera mal recibido en el reciente Foro antiglobalización de Belem por haber sustituido sus promesas de tierras a los campesinos para el cultivo de alimentos por el apoyo a grandes plantaciones de cultivos para biodiesel.

Publicado en Polémica, n.º 95, abril 2009